作者:吳旻陽/ 最後更新時間: 2025-08-09

腦中風目前位居國人

10 大死因之一,排名為第 3

位。若是放眼全球,腦中風更是全球人口死亡與失能的主要原因。

台灣每年約新增 3 萬人罹患腦中風,約 1 萬多人死於腦血管疾病。若以一年 365 天來換算,約每 20 分鐘就有 1 人發生腦中風;每 1 小時就有 1 人因腦中風死亡。台灣金鐘視帝吳朋奉,和以及資深男演員廖峻,皆深受腦中風所害。

腦中風發病往往令人措手不及,上一秒都好好的,結果突然人就倒下了。不僅無法工作維持收入,還有住院費用,雇用看護的費用或是照護人力的需求等等。也因如此,對於家屬來說,腦中風的發生,可能在一夕之間讓一個家庭陷入困境。

腦中風和腦出血,有什麼不一樣?

腦中風可分為兩大類,出血性中風及缺血性中風。缺血性腦中風就是腦血流被塊狀雜質或是血塊塞住,就像水管不通一樣,由它供應的腦細胞失去了血流帶來的氧氣和養分等等,就會開始缺氧死亡。所以它所負責的肢體功能、協調能力、或是皮膚感覺…等就會變差。出血性中風就是腦部的血管破裂,可能是因為本來就有血管瘤,也有可能是外部撞擊才導致破裂。常發生在長期高血壓控制不良的患者。

缺血性腦中風又比出血性腦中風更為常見,大約多了一至兩倍。因此醫護人員提到的中風,常常指的是缺血性的腦中風,也就是血管塞住的意思。

嚴格來說,中風其實還有第三種分類,叫做「暫時性腦缺血」。顧名思義,它和缺血性腦中風一樣都是血管塞住,但是後來血管自己又疏通了,因此症狀又改善,不會留下後遺症。定義上暫時性腦缺血必須在 24 小時內復原。

然而,暫時性腦缺血為可能發生缺血性腦中風的前兆,也就是在往後的第 1 周至 3 個月內,有一部分的病患會併發再中風,風險較高的族群甚至會需要馬上住院觀察及給藥!因此也要呼籲民眾,若真的發生疑似中風的症狀,就算只是暫時性的,仍建議尋求神經內科醫師,接受進一步的評估處置。

哪些症狀可能是中風?

常見的症狀可以用國民健康署的四字口訣幫助記憶:「臨微不亂」,英文版本的口訣是「FAST」,指的是:Face、Arm、Speech、Time。

- 「臨」時手腳軟 → 請病患舉起雙手或是抬起雙腳,看看是否有單側手腳無力的現象

- 「微」笑也困難 → 請病患做出微笑的動作,看看是否有臉部表情不對稱,或是嘴角歪斜的現象

- 講話「不」清楚 → 請病患說話,看看咬字有無口齒不清,講話含糊,或者是對話過程之中,有無答非所問,表達困難的狀況。

- 別「亂」快送醫 → 上面三個項目之中,只要突然出現任何一項,便可以懷疑有腦中風的現象。需要記下發現的時間,聯絡救護車趕快送醫院!

除了上述症狀之外,其實中風可能引起的症狀非常多。包括:噁心嘔吐、大小便失禁、意識模糊、頭痛、頭暈、走路不平衡、複視…等等。然而這麼多症狀,背後也可能有其他原因,譬如是感染、發燒之類的,不一定是中風。較高機率是腦中風引起的,且又好辨別出來的,就是四字口訣提到的手腳、臉部,和講話的部分。

在這裡放上一段由台灣腦中風學會製作的衛教影片,供讀者參考~

把握中風治療黃金期,趕緊送醫院!

若懷疑腦中風,需要立刻送急診!由於腦細胞非常脆弱,當腦部缺血時,每過 1 分鐘,就多 190 萬個腦細胞死亡。此外神經細胞修復不易,失去的功能不是都有辦法找回來。在第一時間到達醫院,立即評估和檢查。如果是缺血性腦中風,有機會接受緊急治療來打通血管,拯救腦細胞。

目前針對缺血性中風,有兩種緊急治療,也都有健保可以給付的條件。

- 「靜脈施打血栓溶解劑」有一定機率可以溶解血栓血塊,讓腦部血管恢復暢通。然而另一方面,它也有部分比例會造成新的腦部出血的併發症。所以此藥物需透過醫師審慎評估,要符合許多條件才能使用,並非時間內送來就一定可以打!

- 「動脈執行血栓移除手術」有點類似做心導管,在病人的鼠蹊部開一個小孔,將腦導管或是取栓的器械,從那裏的動脈往前推送至腦血管阻塞處,直接將血塊撈出來或是吸出來,疏通腦血管。

上述兩種緊急治療都有時間限制,血栓溶解劑一般建議施打時間在中風後 4.5 個小時內;血栓移除手術一般建議在中風後 24 小時內處理。不過最重要的是,時間只是符合最低要求,畢竟還要考量到醫院的轉送時間、醫護人員詢問病情、抽血檢驗、以及做腦部檢查的耗時。因此結論是若懷疑腦中風,盡快送醫院就對了。

「我平常慢性病的藥都有乖乖吃,怎麼還會中風?」— 關於危險因子

講到這裡,我們得先提一下中風的血塊從哪裡來。大致上有兩種來源:

- 血管原位的動脈斑塊沉積 → 腦血管就和水管一樣,一開始的時候都很通暢,但是後來隨著時間過去,膽固醇慢慢地在血管管壁堆積,形成動脈硬化斑塊,就像是水管內的陳年汙垢。累積到後來,有一天它們就把管路塞死了,於是腦中風就發生了。

- 其他地方生成的血栓所飄過來的 → 除了血管管壁,心臟本身或是大動脈也可能生成血栓或是斑塊。它們會隨著血液流動,被帶到身體的任何一處血管。它們就像是未爆彈,飄到哪裡就可能會塞到哪裡。

至於什麼狀況容易讓體內滋生血塊呢?這些狀況就是腦中風的危險因子。最常見的就是俗稱的「三高」:高血壓、糖尿病、高血脂,它們易造成動脈粥狀硬化加速產生。其他也很重要的危險因子還包括高齡、以及心律不整。剩下其他的大約就是血液凝固功能的異常、肥胖、抽菸酗酒,以及缺乏運動、重鹹重油飲食等等。

其中我想要強調的是,心律不整,背後原因是因為心臟跳動不規則,血流就會不順而產生血栓,有一定比率的中年人甚至是年輕的族群,幾乎沒有三高等等的慢性病,但仍發生腦中風,可能就和心臟有關係喔!所以腦中風並不是只有老年人才會發生!

預防永遠勝於治療

預防腦中風的方式,便是檢查出上述的危險因子並加以服藥控制,再來就是調整生活習慣。三高患者(高血壓、高血糖、高血脂)的中風風險更是一般人的2倍!

- 定期接受健康檢查:40 歲以上建議每三年進行一 次健康檢查;65 歲以上建議每年進行一次健康檢查。

- 慢性病控制:高血壓/糖尿病/高血脂/心臟病患者請按時服藥,以及定期回診。切勿任意停藥或減藥。

- 飲食與體重控制:需控制熱量的攝取,以清淡為原則,減少食用油或油煎的食物,可多用清蒸/水煮/涼拌等烹調方式。

- 規律運動:「333 運動」每周運動3次,每次運動 30 分鐘以上並且心跳數達每分鐘 130 下為原則。

- 生活習慣調整

- 控制喝酒量 → 針對每日酒量,衛生福利部有給出建議,男性則不宜超過2杯;女性每日飲酒量不宜超過1杯(葡萄酒120-150c.c、啤酒330c.c、威士忌30-40c.c等)

- 戒菸

- 規律充足的睡眠

- 保持情緒穩定

- 注意日常保暖 → 季節交替或是氣溫較冷時,血管容易收縮,可能出現缺血的症狀

- 多喝水 → 流汗較多時,須補充水分,減少因水分流失而導致缺血症狀

「我之後中風的機會高嗎?」— 自我評估表

|

| * 周邊動脈疾病:當行走時感覺下肢疼痛的症狀,且當休息後又可改善,通常是因為肢體末梢血流供應狀況不佳所致。 |

要怎麼檢查?

對於腦中風病患,除了抽血檢驗肝腎功能,血脂肪,糖化血色素之外,也會安排腦部的影像檢查。一般指的是電腦斷層,以及核磁共振。是腦部疾病不可或缺的檢查喔!

常見的藥物有哪些?

針對腦中風的藥物,主要有三類:

- 血栓溶解劑 (前面已有提過)

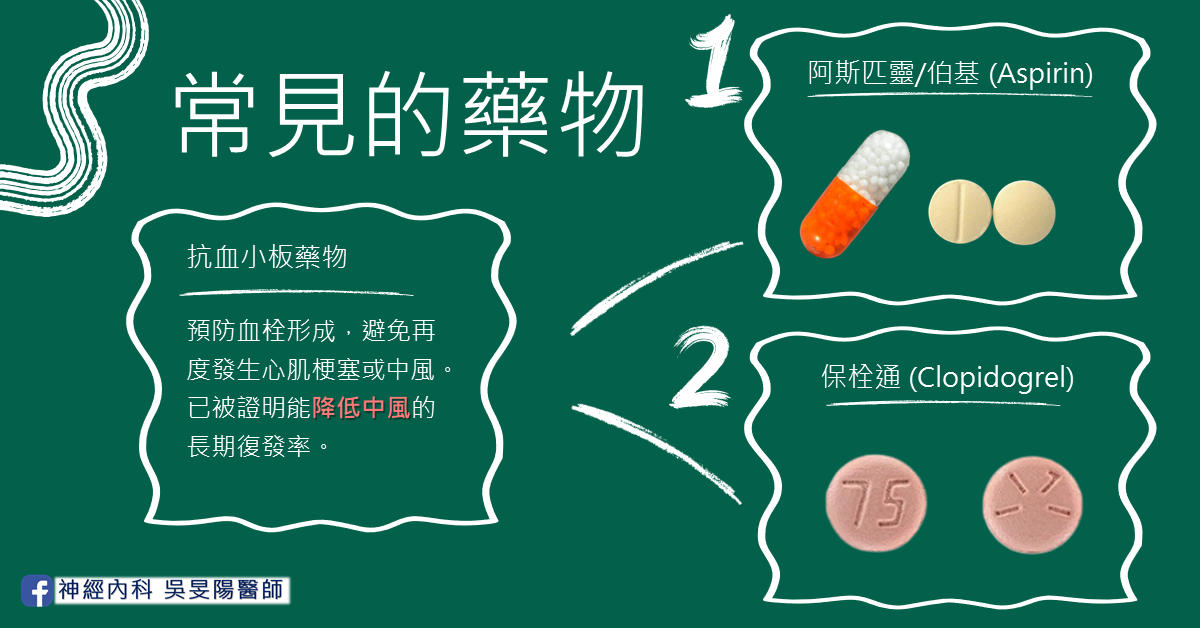

- 抗血小板藥物

- 抗凝血藥物

- 抗血小板藥物 – 阿斯匹靈,是至今仍廣泛使用的老藥,除了腦中風也能用來預防心肌梗塞,不僅效果好,價格也不昂貴。 比較需要注意的是它對於腸胃道會有刺激。若是有胃潰瘍、十二指腸潰瘍或是腸胃道出血的狀況,需要告知醫師,評估是否換藥喔。

- 抗血小板藥物 – 保栓通,較不會有腸胃道的刺激,因此常被用作阿斯匹靈的替代藥品。但是此藥物的代謝過程中,需要特定的基因酵素(CYP2C19),吃進去之後才能正常發揮藥效。若沒有這個酵素的話,藥效可能會減低。 有興趣的朋友可以參考衛福部食品藥物管理局的藥用提醒

- 抗凝血藥物,較為常用的新型口服藥物一共有四種。分別是拜瑞妥(Rivaroxaban)、艾必克凝(Apixaban)、普栓達(Dabigatran)、里先安(Edoxaban)。醫師在開藥的時候,會根據病患的腎臟功能指數、體重、年齡等等因素去調整使用劑量。它有著不用固定抽血監測的優點。

- 抗凝血藥物,還有一種較為傳統的口服藥物 – 可邁丁、又名華法令(Warfarin),使用此藥需要固定時間抽血監測藥物濃度,也有稍多的藥物交互作用,因此對於新型抗凝血藥物來說,傳統的較為少用。

比住院期間更漫長的,是出院後的復健之路…

這部分的細節較多,值得另用篇幅詳細說明,有興趣的朋友請點閱「腦中風後復健」。

結語

- 改變飲食習慣、生活型態、適度運動及按時服用藥物就可以把腦中風發生的機率降到最低。

- 仍有許多民眾不知道自己已經是腦中風的高危險族群,發病後致終身遺憾。

- 牢記中風口訣「臨微不亂」(FAST),避免錯失黃金治療時間,減少死亡與失能殘障的風險。

延伸閱讀

參考資料

- 國健署腦中風防治手冊

- 衛生福利部 衛教文章

- 羅東博愛醫院 藥劑部